Des orages parfois violents ont concerné la France du 18 au 20 juin 2024,

produisant localement de la grêle et des précipitations abondantes à l'origine d'inondations. Deux tornades de faible intensité ont aussi été reportées, dans

les départements de l'Oise et de la Loire. Le présent article analyse brièvement le cas particulier d'un orage supercellulaire ayant provoqué, le mercredi 19 juin 2024 en soirée,

des chutes de grosse grêle et une forte activité électrique (figure 1) à Besançon et aux alentours.

Figure 1 - Supercellule, Besançon (25), le 19/06/2024. Crédit :

Guillaume Feillet.

Figure 1 - Supercellule, Besançon (25), le 19/06/2024. Crédit :

Guillaume Feillet.

Situation météorologique

En début d'après-midi le 19 juin 2024, une anomalie cyclonique d'altitude correspondant à l'évolution d'un thalweg en goutte froide circule sur le proche Atlantique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (figure 2), induisant un écoulement rapide de secteur sud-ouest sur la France. Plus à l'est, une dorsale de hauts géopotentiels s'étire entre l'Afrique du Nord et la mer Adriatique, associée à de l'air chaud. Le gradient d'épaisseur sur l'Espagne et la France implique, via l'équilibre du vent thermique, un fort cisaillement vertical de vent.

La masse d'air chaud et humide en basses couches, au sud d'une limite frontale ondulant entre la France et l'Europe centrale, est caractérisée par une instabilité modérée à élevée (figure 3). La MLCAPE atteint presque 1000 J/kg du Massif central au Jura, et les indices de soulèvement sont négatifs.

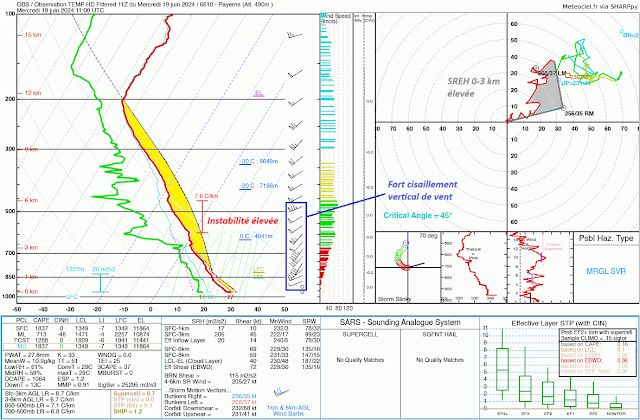

Le sondage de Payerne en Suisse (figure 4 ci-dessous) indique effectivement une instabilité importante à mi-journée, propice à la formation d'orages. Si la SBCAPE correspondant à la surface en jaune excède 1800 J/kg, la MLCAPE est plus modérée, environ 700 J/kg. L'hodographe du vent montre d'une part une forte variation de la vitesse du vent entre la surface et la moyenne troposphère (> 30 m/s) et d'autre part une hélicité relative élevée entre le sol et 3 km d'altitude (~ 200 m²/s², surface grisée). Ces éléments - instabilité, fort cisaillement vertical de vent et SREH élevée - sont favorables au développement d'orages supercellulaires pouvant produire des phénomènes violents.

Formation et évolution de l'orage

En cours d'après-midi, plusieurs cellules convectives naissent et se développent en Auvergne, du Cantal au Puy-de-Dôme. L'une d'entre elles atteindra rapidement le stade de supercellule et sera à l'origine d'une tornade dans le massif du Forez (Loire) puis de gros grêlons dans le secteur de Mâcon. Vers 15 h UTC, une autre cellule remonte vers Clermont-Ferrand. La convergence des vents près de la surface (figure 5) permet l'initiation de la convection profonde, dans une région où le relief participe aussi au déclenchement d'averses et d'orages.

L'orage, d'une longévité notable, traversera le département de la Saône-et-Loire (figure

7) en soirée pour ensuite s'intensifier en Franche-Comté, entre Dole et

Besançon. La supercellule produira alors de fortes chutes de grêle de 22

h 15 à 23 h 30 (figure 8), avant de se désagréger totalement.

Analyse des images radar

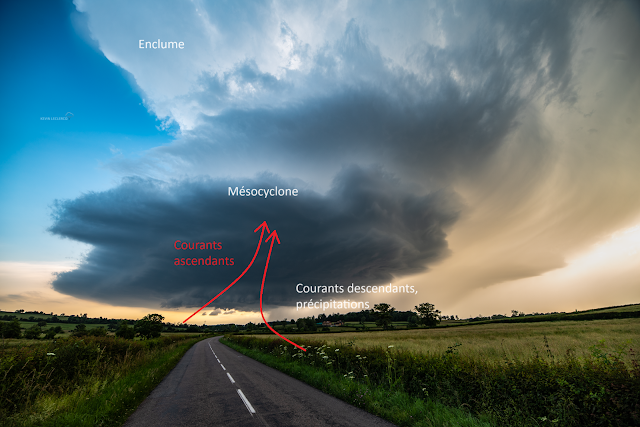

L'imagerie radar permet d'identifier les signatures d'une supercellule. A 20 h 39 UTC, le champ de réflectivité (figure 9 à gauche) montre un écho en crochet. Les fortes valeurs de réflectivité en rouge et en rose sont associées à d'intenses précipitations (pluie et/ou grêle). Les vitesse radiales représentent le mouvement des hydrométéores et d'autres particules en suspension dans l'atmosphère (figure 9 à droite), vers le radar en vert et dans le sens opposé au radar en rouge. L'image Doppler met alors en évidence un dipôle de rotation, correspondant au mésocyclone (cercle blanc ajouté).

Une réflectivité supérieure à 60 dBZ indique généralement la présence de grêle, mêlée ou non à une très forte pluie convective. En complément, les données radar dérivées de la technologie de double polarisation peuvent être exploitées pour détecter la grosse grêle. La réflectivité différentielle (figure 10 au milieu) donne des informations sur la forme des particules. Lorsque ZDR est positif (négatif), les hydrométéores sont en majorité plus larges (moins larges) horizontalement que verticalement. Si ZDR ~ 0, les particules ont pratiquement la même dimension sur l'horizontale que sur la verticale. Le coefficient de corrélation (figure 10 à droite) exprime l'homogénéité du volume sondé par le radar: CC est d'autant plus proche de 1 que les particules ont des formes et dimensions similaires. Des valeurs élevées de réflectivité Z combinées localement à des valeurs faibles de ZDR < 1 dBZ et un CC voisin de 0,8 suggèrent de gros grêlons (flèche noire sur la figure).